他坚持二十年,用画记录自己的梦,还发展成了研究所

时间:2016-06-01 14:27 我学我网 点击分享

你常常做梦吗?一个又一个朦胧的,或者无比清晰的梦境。

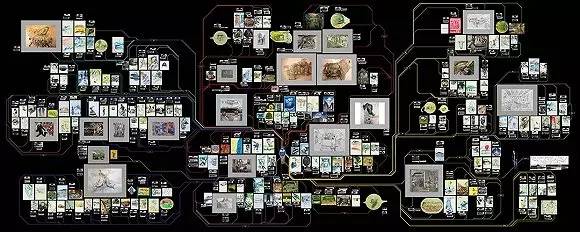

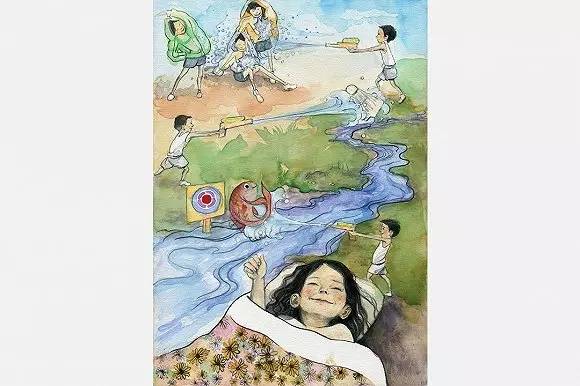

李洋曾经是这样一个为梦所困扰的人。后来他拿起画笔。1992年,他第一次画下自己的梦:深夜,一个男孩行走着,手里提着一条大鱼的尾椎骨。

二十年后他说:“梦既是创伤,也包含着巨大的创造力。它可以是一个特定时代的精神档案。”

你常常做梦吗?一个又一个朦胧的,或者无比清晰的梦境。你可曾想过,它们究竟意味着什么?一种理想、一种困扰、未来的预言,还是,一种噪声?

李洋曾经是这样一个为梦所困扰的人。后来他拿起画笔。1992年,他第一次画下自己的梦:深夜,一个男孩行走着,手里提着一条大鱼的尾椎骨。画梦之旅,自此滥觞。

“梦既是创伤,也包含着巨大的创造力。它可以是一个特定时代的精神档案。”

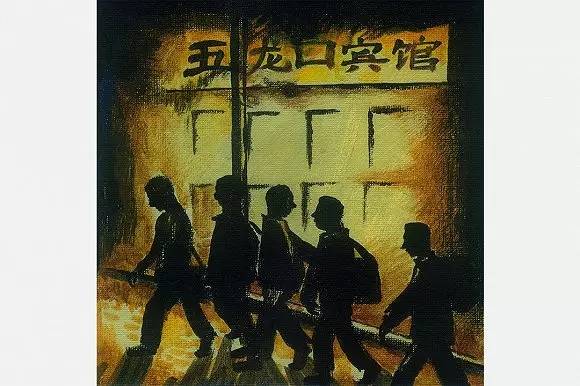

三十多年来目睹之怪现状,在夜晚以奇幻的蒙太奇拼接,不动声色地潜入李洋的梦境,这里面,有“日有所思,夜有所梦”,有压制的,也有完全超出个人生活经验的。

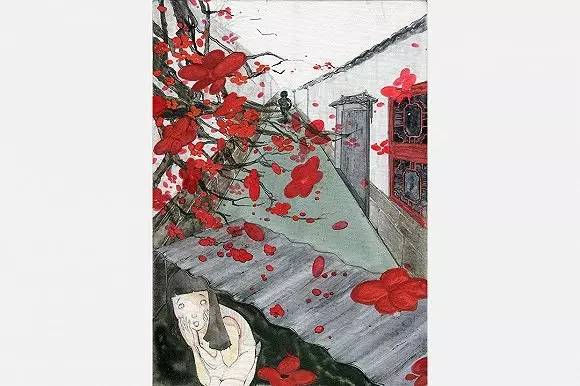

李洋说:“我觉得每个人内在都是很丰富的,人都是朝着完整的人性去生长的,现代社会一不留神就会造就单向度的机器般的人,人的其他部分是被压制的,但在梦里,这些部分在拼命生长。”

对于上述最后一个梦境,李洋认为,这种悬浮透明生物的存在,显然与他所生存的帝都北京特定的物质现象有关——雾霾。并且,经由梦行使的夸张功能,这种长期存在的雾霾正演化出种种生物性。

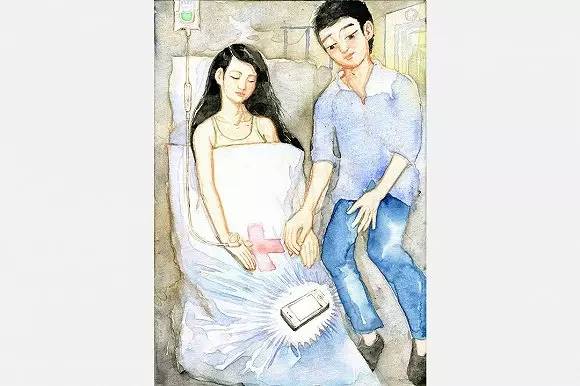

通过长年累月对梦的记述,李洋慢慢感觉到,梦有重头大戏,亦有小打小闹。他开始有意识地采取一些手段,去“强化那些正面大梦的能量,攘除负面梦的破坏性能量”,也就是瑞士心理学家荣格所指的“积极想象”——以梦为起点,通过内容丰满的潜意识沟通手段,将一些内心压抑的情结和情绪抒发出来。

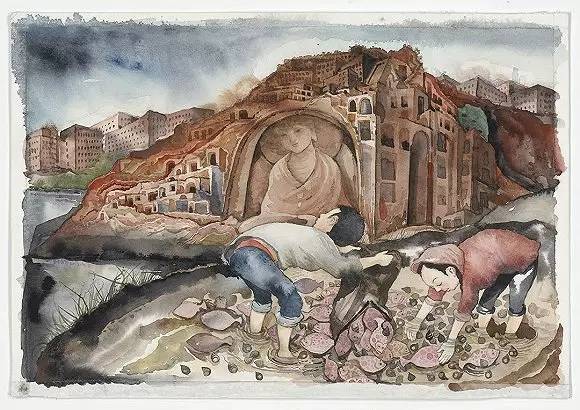

于是便有了李洋混合着梦境与现象的一系列作品,比如《悲伤纪念碑》。故事里,人类制造了一种可以吸收大家悲伤的新型材料,建筑了一座“哭墙”——那些无处倾诉的人,像是被拆迁的、上访没希望的人们会去“哭墙”诉说哀伤。后来有人坐不住了:怎么能有这样的东西呢?把它炸掉!就炸掉了。但没人想到,这种材料具有生物活性,它会自己生长,慢慢长成一个巨人。跟着人们发现,那些拿着长枪短炮试图再次炸毁它的士兵们也会被它的悲伤感染,变得特别悲伤。大家对这种挥之不去的古怪生物感到十分恐惧,但束手无策。直到最后,人们后来发现这样的悲伤根本是无害的,而且中国需要这么一个释放悲伤的途径。

“我以前想,中国社会的很多问题是不是体制造成的,或者跟政治有很大关系?后来看了些身心灵的书,发现全世界的人都会有些共同的心理上的东西,压抑、恐惧、茫然,美国也有,但唯一的区别就是他们不把去看心理医生当作耻辱,别人比我们更正视这些问题。”

“当代艺术有点瞧不上小清新,我恰恰觉得,小清新是特别救世的,卡通、手作、手账、羊毛毡、多肉植物之类,一个人倾心于这种东西,一定不会太贪,不会太功利。”李洋进而阐发道,“我特别好奇一个贪官会不会做梦?他的梦会鼓励他去贪更多的东西,还是让他良心不安呢?就是因为我们特别忽略虚的东西了,才会在实的世界里拼命地抓。其实贪官是由一种深刻的不安全感造就的,他的背后是有创伤的。”李洋相信,画梦是一种现实主义的关怀,是对现实的关照,是治愈在社会发展中受到创伤的人们的一种方式。

由于人手和精力紧缺,“我为中国人画梦”的系列刚开了个头,还未能上升到理论层面。

尽管过盛的梦境曾是李洋创作的源泉,但现在,“我其实是希望自己能不做梦了。”李洋说。他想有更多清醒的时间,把“梦”落到实处。